2025年12月10日更新

第31回 『ツキノワグマの掌を食べたい!』北尾トロ(山と渓谷社)

二回続けて狩猟関係の本になってしまいました。

ただし今回は、先の『羆撃ち』のような、獲物との息詰まるような猟の世界を描いたものではなく、別の角度から光をあてた興味深い内容になっています。

それはジビエ(狩猟で得た野生鳥獣の肉)です。

ノンフィクション作家の北尾氏は50代に入ってから狩猟に興味を持ち、狩猟免許を取得。家族が火薬を怖がるので、買ったのは通常の猟銃より威力の弱いエアライフル。これを使って猟をしている人は周りにおらず途方に暮れていたところ、あるラーメン店の店主が鳥撃ちを好んでしているとの話を聞きつけ、彼から狩猟の基礎を学ぶことになります。それからは猟で入手した、普通では手に入らない種類の肉で師匠が料理をふるまってくれたり、あるいはもらった肉を自分で調理したり。

そんな勢いで、猟そのものより「食べたことのない肉を食べる!」というのが目的になっていくという深みにはまる北尾氏なのでした。

たとえばかつてはアメリカの空を覆いつくすほどいたリョコウバトは、その肉の美味ゆえ乱獲されて絶滅しました。この代表例のように、食用として有用であれば積極的に人間に狩られたり、家畜にされたりするはず。すなわち数は多いのに食用とされていない、イコール美味しくない、という思い込みが評者にもありました。

そんな固定概念を、北尾氏の意欲(と食欲)は軽々と飛び越えていきます。

前半は鳥中心ですが、カラスの登場にはさすがにぎょっとするかもしれません。

(この話をした評者の家族には相当イヤな顔をされました…)

フランスでは高級食材として扱われているというカラス。この情報を北尾氏も記述されていますが、実際に食してみてどうだったのか? それはぜひ本書を一読してほしいと思います。

タイトルで挙げられているクマの掌は、西条真二氏の漫画『鉄鍋のジャン!』でこれまた中華料理の高級食材だという話が紹介されていたので違和感はなかったのですが、写真付きで料理の過程をじっくりと見せたうえでの食レポは抜群の説得力です。

あと、千葉県を中心に大量発生し問題化しているキョン(山上たつひこ氏の漫画『がきデカ』で有名な「八丈島のきょん!」というフレーズのおかげで、同島にしか生息していないと長年思い込んでいました…)についても、食肉としての活用が問題解決の突破口になるのでは、と期待を感じさせてくれるレポートになっています。

本書は決してグロテスクさを競うものではなく、趣味的に捉えられがちなジビエの世界に一石を投じる一冊ではないでしょうか。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年11月5日更新

第30回 『『羆撃ち』 久保 俊治/著 (小学館)

今年はもう毎日クマのニュースで目白押しです。

特に浜益区からは毎日のようにヒグマを見たという報道が流れてきていますが、この原稿を書いている現在、とうとう旧石狩地区にまでも目撃情報が…

何事もなく収束してくれるのを祈るばかりです。

吉村昭の古典的名作小説『羆嵐』や、西村晃主演の映画『マタギ』のように、熊撃ちの猟師が強烈な印象を残す作品はいくつもありますが、実際の猟師の生活そのもの、それも猟師自身による生の声で描いたものは多くないと思われます。本書はその意味でも貴重な一冊ではないでしょうか。

小樽出身の著者は決して代々続く猟師一家といった特別な生まれというわけでもなく、幼少時に法律関係の仕事をしていた父親が猟銃を手に入れ日曜ハンターとなったことに始まる、いわば偶発的な環境です。しかし父の猟へ常に付き添うようになり、次第にその魅力に取りつかれていきます。

そして大学卒業後、就職せずに狩猟で生計を立てていくことを決意するまでになるのです。

この後、獲物の毛皮や肉を売ることで生活を維持し、また乞われて羆駆除にも携わるようになります。

野山を辛抱強く歩き回り遠方に羆を見つけ、悟られぬよう少しずつ少しずつ羆との距離を詰め、互いに相手の存在を意識しながら息を詰めてチャンスを探り、その瞬間に狙いを定め引き金を静かに引く――

手練れの猟師でなければ表現できない生々しさに溢れた文章には、読んでいるこちらも思わず息を飲む迫真性に満ちあふれています。

中盤以降登場し、長く猟をともにすることとなる猟犬フチとの愛情に満ちた日々の描写も印象的で、猟師と猟犬はここまで心通じ合うものなのか、と驚かされました。

その後、著者は標津町での牧場経営を生活の主軸に据えるようになります。そして大自然に囲まれた環境でたくましく成長する長女深雪さんに焦点を当てたHBCテレビ制作のドキュメンタリー番組「大草原の少女 みゆきちゃん」が評判となり、続編も作られました。

著者は2024年に76歳で逝去されています。全国的にクマのことが問題となっているこの状況下で、貴重なアドバイスをいただけたのではないかと残念でなりません。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年8月31日更新

第29回 『犬をかうまえに』 赤羽 じゅん子/著 つがね ちかこ/絵(文研出版)』

いつの頃からなのか、室内犬を飼う方、本当に増えましたね。ペットショップでは大半のスペースが小型の室内犬に割かれるようになり、彼らが入っているガラスの収納スペースの前で「かわいい!」と叫ぶ子どもたちも常に見かける光景です。そして隣にいる親の手を引いて、犬かいたい~と甘える姿も…。

この物語も、そんなどこにでもいる少年の物語です。

四年生の空斗君は犬が大好き。近所のホームセンターにあるペットショップにしょっちゅう入り浸っています。しかし家庭の事情で、どうしても犬を飼うことができないのです。

落ち込む空斗に、お母さんは近所の尾崎さんというおばあさんが犬の散歩ボランティアをしてくれる人を探しているという話を持ってきます。

こうして出会ったのが、小型犬シーズーのチャッピー。

ついにあこがれの犬の散歩ができる!と喜んだのもつかの間。なんともクセの強いチャッピーに振り回され、理想とはほど遠い日々に頭を悩ませることとなるのです。

リードを付けてもまともに歩いてくれない。お手もおすわりも気が向かないとやってくれない。しまいには、指示に従わないことに苛立った空斗から逃げて行方不明になってしまう…。このあたりの描写が実にリアルで、小学4年生の男の子の葛藤や焦りが、大人の読者にも身につまされる話として、切迫感を持って伝わってきました。

そんな空斗も少しずつ現実を知り、周囲の人々の助言や励ましでたくましく成長していく姿が丁寧に描かれていきます。

特に終盤、チャッピーの意外な過去が明かされ、自分に自信を無くした空斗に、ドッグカフェの店員が投げかける言葉が印象的でした。犬はかわいい、しかし動くぬいぐるみではない、たいせつな命を持った存在なのだと。

評者の知る例でも、夏なのに冷房も入れぬまま犬を室内に置き去りにして毎日出かけて行く家庭があるといった話を見聞きしたことがあります。冷房を入れずに窓を開けっぱなしにして外出するので、取り残された犬が悲しそうにギャンギャン泣き続けている声が近所中に響き渡っているそうです、家人が帰るまで何時間も。

そのようなかわいそうな例は、ペットブームと並行して、むしろ増えているのではないでしょうか。大人こそ知識はあっても、ペットを動くぬいぐるみとしか扱っていない問題のある人が少なからずいるのかもしれません。その意味でも、本書は児童書ではありますが、大人も一読をおすすめできる良作だと思います。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年7月12日更新

第28回 『Y字路はなぜ生まれるのか?』

重永 瞬/著(晶文社)

北海道、とりわけ札幌圏は区画整理された碁盤の目状になっている住宅地・商業地域が多く、Y字路と言われてもすぐにはピンとこない方も多いのではないでしょうか。

確かに評者が内地方面、特に東京に出向いたときは、渋谷のど真ん中から郊外の住宅地までY字路の連続だった印象があります。本書は京都大学の大学院生によるY字路の魅力とその実態を追求した一冊なのですが、まさに道民では思いつかなかった視点と言えるのではないでしょうか。それだけに、どのページを開いても興味深い内容が目白押しでした。

著者が自ら全国で撮りためた写真を眺めるだけでも楽しい作りになっています。

やはり印象的なのはY字路の角に必然的にできる三角地、ここの利用法が実にバリエーションに富んでいて面白いのですね。ただの空き地から、森のような木の密集地帯、そして雑貨屋や飲食店、飲み屋などが不便そうな形状の土地の中でたくましく営業をしている姿は、大規模店とは違った文化的魅力に満ちています。

また、現実のY字路のみならず、ポップス等の歌詞やマンガ・アニメなどに登場するものもピックアップしているのが興味深いです。フィクション作品においては、人生の分かれ道など、過去と未来という時間軸を現実の存在として実体化させたものであるという指摘には強く首肯するものがあります。

著者はY字路に溢れた生活が普通の環境なこともあるのか、そもそも発想の余地がなかったようですが、慢性的Y字路不足(?)の道民視点では、土地の非合理的な区分けからくるY字路と三角地が、逆に密集感を与えそこに文化的熱狂を産み出す源泉となっているのではと分析したくなります。土地の広さゆえ、区画も合理的で道路の広さも余裕がある北海道は、住みやすさや快適さと引き換えにカルチャーとしてのスカスカ感が否めないのが残念だと常日頃から感じていますので。

もちろん数少ないとはいえ、石狩市にもY字路はありますね。自分が真っ先に思いついたのは、国道231号線から本町地区へ左折するところにあるそれです。三角地のところにはガソリンスタンドがあります。これ、本書では多彩なY字路の数々が紹介されていながら、このガソリンスタンドという視点がまったくなかったのです(写真はもちろん文中にも言及なし)。沖縄本島でも同様の使われ方をしているのを目撃した記憶があり、大都市とは違った車社会ゆえの特色なのかもしれません。こういった地域ならではの深掘りはまだまだできるのではないでしょうか。

Y字路という世界はまだまだ奥が深そうです。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年6月12日更新

第27回 『アメリカ南部の台所から』

アンダーソン 夏代(アノニマ・スタジオ)

ニューヨークやロサンゼルスといったアメリカを代表する大都市とは別の魅力を持った地域として、南部に思い入れを持つ方は少なからずいるでしょう。ブルース、ジャズ、カントリーといった音楽の聖地として存在感を誇り、マーク・トウェインやウィリアム・フォークナーなど土着的な文学を生み出した土地でもあります。

そしてなにより、ケイジャン料理やクレオール料理といった独自の料理文化を持つことでも有名です(評者もときおり、札幌にある専門店に行ってガンボなどを食べたりします)。

ですが、こういう南部料理=ケイジャン料理というのも一面的な見方でしかなく、それこそ日本料理といえばスシ・テンプラ・スキヤキといった、ひと昔ふた昔前の発想だと気付かせてくれるのが本書です。

著者は約20年前に渡米した福岡出身の料理研究家で、ノースキャロライナ州出身の夫と出会ったことから、それまで手を付けていなかったアメリカ南部料理の奥深い世界を知ることになります。

さすが本職だけあって、一般人がただ南部料理に触れたというレベルではなく、食材や調味料ひとつとっても、普通なら国の違いと見逃してしまいそうな視点で分析・紹介してくれます。これらのエッセイはどれも読みごたえがあり実に面白いのです。

例えばマヨネーズ。こちらと違い瓶に入ってスプーンですくって使う形式、口当たりも軽いムース状とのこと。その一方で、最近は日本大手某メーカーのマヨネーズが新勢力として人気を集めつつあるとか…。

こんな現地在住の料理研究家ならではといえる生の情報がふんだんに盛り込まれています。

なかでも一番興味深く読んだのが、日本未上陸のファストフード店やコンビニチェーン店の情報です。最近は外資系スーパーの進出やネット通販により海外の食品を購入できる機会も増えているので、なんとなく日本国内で世界中のものが何でも手に入りそうな思い込みがあったのですが、世界はまだまだ広かったことを思い知らされる羽目に。

テキサス州発祥のコンビニ付きガソリンスタンド「

バッキーズ」の話などは、日本とは規模と発想が違い過ぎて、評者は思わず公式ホームページを隅々まで見て堪能してしまったのでした。

そんな訳で、本書を読む際にはできればネット環境を用意しておくのがベストだと言及しておきます。実際の画像やホームページを見てビジュアル的に補完されることで、本書への理解がより深まることでしょう。深夜ですと、おいしそうな料理やお菓子の写真を見てしまうのは目に毒でもありますが…。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年5月6日更新

第26回 『人類の物語 ヒトはこうして地球の支配者になった.』

ユヴァル・ノア・ハラリ/著 西田 美緒子/訳(河出書房新社)

ユヴァル・ノア・ハラリといえば、『サピエンス全史』『ホモ・デウス』が日本でもベストセラーになったイスラエルの歴史学者であり、今や現代を代表する知性のひとりとして見られている人物です。

人類の歴史と未来を巨視的な視点から考察するその著作は、大変に読み応えがあるのですが、一般的には難解に感じられるところも多いというのが正直なところです。

評者も含むそんな読者のためなのか、児童向けに同じようなテーマをさらに分かりやすく、という大変にありがたい著作がありました。それが本書から始まる「人類の物語」シリーズです。

1巻目の本書は人類――ホモ・サピエンスの誕生から地球を征服するまでの歴史を描いています。それだけではよくある凡百の類書に聞こえてしまいそうですが、本書が突出しているのは、「なぜ、そうなったか」という大きな疑問で読者を引っ張りながら、そこに意外な、しかし納得できる理屈付けを試みている点でしょう。

生物としては、ライオンやマンモスは言うに及ばず、ネアンデルタール人から比較してもさほど強かったようには思えないホモ・サピエンスという種族。そんな彼らがなぜ地球の支配者となったのか。

子どもでも(そしてそんな質問を投げられてどぎまぎする我々大人たちにも)分かりやすい答えをハラリは用意してくれています。

それは「物語」。架空の物語を作り出し、それを信じて行動するという力です。

例えば「偉大なるライオンの霊が言った。ネアンデルタール人の住居を滅ぼし、そこに神殿を建てたら、天国に行ってバナナを好きなだけ食べられる」

あくまで架空の話ですが、このような物語を信じ、皆がひとつの目的に向かって一緒に行動する。このような物語を信じて行動する力を、他の生物はどういうわけか手に入れることがありませんでした。

この「物語を作り、それを信じる」能力で、自然を征服し、生物界の頂点に立ち、経済を生み出していった人類。

しかし、この物語を信じる力が、時には自分たち以外の存在に対する想像力を欠き、時に滅ぼしてしまうこともハラリは子どもたちに警告しています。幾多の動物を(無邪気に)滅ぼし、そしてその力を同じ人類に向けることさえしてしまう…。イスラエル人であるハラリ自身が今そのことを痛感しているのではないでしょうか。

児童書、科学書という域を越え、教えられることの多い一冊です。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年3月26日更新

第25回 『E.T.』ウィリアム・コツウィンクル/著 池 央耿/訳(新潮社)

「なぜ今“E.T.”なんですか?」という声が聞こえてきそうです。スティーヴン・スピルバーグ監督による、地球に取り残された異星人E.T.とアメリカ人の少年エリオットとの友情を描いたSFファンタジー映画。公開から40年以上経った今でも根強い人気のある、名作中の名作ですね。

そのノベライズである本書を執筆したのがウィリアム・コツウィンクルというアメリカ作家です。今回は独特の個性をもったこの作家を紹介したい意味で『E.T.』を取り上げてみました。

そもそもこの方、ノベライズ専門のライターなどではなく、20冊近くオリジナルの小説を出しています。しかし、その作風はかなり個性的というか奇想にあふれたといいますか…

地球上の動物が人類に対し一斉に反乱を起こし、実験室にいた気のふれたネズミ一匹だけが味方する『ドクター・ラット』。ゴミ屋敷に住む変人が、家出女子高生のコーラス隊を作ろうとする『バドティーズ大先生のラブ・コーラス』。タイトルだけで想像できる中身ゆえ、下品だと大ひんしゅくを浴びた児童書『おなら犬ウォルター』などなど。

そんな特異な作家になぜ大メジャー映画の小説化という仕事が舞い込んできたのか謎なのですが、出てきた作品は、これぞ正統派のノベライズと太鼓判を押したくなる完成度の高い出来なのですから、世の中わかりません。

まず映画ではほとんどスルーされていたE.T.の内面をきちんと描くことで、小説ならではの深みを生み出しています。実は高齢という設定のE.T.は、想像以上に深い思慮のもと行動しており、それが小説では丹念に描かれています。その一方で、M&M'sチョコレートの美味に感激し、これさえあれば宇宙旅行でも快適だと真剣に思い込んでいるといったユーモラスな描写は映画を観た人でもさらに楽しめるでしょう。

また、映画ではさほど目立っていなかったエリオットの母親に着目したところも、作者の非凡さを感じさせる重要点です。小説では、シングル・マザーとして子どもたちを愛情深く育てながらも、日々の生活に疲れ気味の一女性としてリアルな存在感を放っています。そんな彼女に種族を超えてE.T.が魅了されるというのが本作最大のオリジナル点でしょう。コツウィンクルは、一見ジャンルの違う西部劇『シェーン』のような、流れ者が少年の心に一生残る記憶を焼き付けながら去っていくという物語を見出したのかもしれません。

コツウィンクルはその後、オリジナルの続編『E.T. グリーン・プラネット』を書き上げました。これは母星へ生還したものの、地球での出来事が原因で不遇な立場に置かれ続けたE.T.が、遂には仲間たちとともにエリオットのもとへ再び旅立つ物語です。

本作も映画化の噂が絶えず、またストーリーも終わっていないため更なる続編も期待されたのですが、現時点で出版の予定はないようです。1938年生まれのコツウィンクルも高齢なので、せめて小説では完結させてほしいものですが…

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年2月21日更新

第24回 『ハリー・ニルソンの肖像』アリン・シップトン・著 奥田祐士・訳(国書刊行会)

「ウィズアウト・ユー」(Without You)という名バラード曲をご存じの方は多いでしょう。オリジナルはバッドフィンガーというバンドによるもので、キーの違う別々の曲をつなぎ合わせて完成させた関係上、声域の異なるボーカリスト二人がそれぞれのパートを交代で歌う形をとっています。それを一人ですべて歌い切るという離れ業を演じ、グラミー賞まで受賞したのが本書の主人公ハリー・ニルソンです。以降、この曲はマライア・キャリーを始めとして、声域の広いボーカリストによる格好の挑戦曲として歌い継がれるようになります。

この1曲だけでもポピュラー音楽史に名前を残す人なのですが、ほとんどライヴ演奏を行わず、1980年代以降は表舞台からほとんど姿を消すなど謎の側面も多いところがありました。そのためか、現在では名前だけはどこかで聞いたという知名度で留まっている印象があります。

本書はその実像を入念な調査で描き出した労作です。そこから浮かび上がってくるのは「素晴らしい音楽的才能の一方、性格的には極めて常識的な人物が、天才たちの想像を超える世界によって、徐々にからめとられ堕ちていく」悲喜劇的なひとつの人生模様でした。

1960年代よりごく平凡な銀行員として勤めつつ、勤務の合間に少しずつ音楽活動を始めていったニルソンの運命が変わるのが、発表したアルバムがビートルズの面々に認められたことです。それもある日の真夜中、ジョン・レノンから突然電話がかかってきて、ひたすら褒めちぎられ、今度一緒に仕事しようとまくしたてられたという話なのですから、驚くばかりです。

1970年代に入る頃には、ビートルズを始めとする音楽業界のセレブとの交流を深め、映画『真夜中のカーボーイ』主題歌として曲名を知らなくても耳にした人は多いであろう「うわさの男」(Everybody's Talkin')の大ヒット、映画に主演と、一見スター的な華やかな日々を送るニルソン。しかし根が常識人だった彼には、こういった世界の精神的プレッシャーに耐えられなかったのでしょう。徐々にアルコールに溺れ、自慢の美声もすっかりしわがれ声になってしまいます。

この当時酒飲み仲間だったジョン・レノンは、ビートルズ時代の分刻みなスケジュールの賜物か、いくら酔っていてもレコーディングの時間が来ると「さあ仕事だ」とすぐに切り替えられたそうです。一方酔いつぶれたニルソンはまったく使い物にならなかったとか…

スポットライトを浴びることもなくなった一方、1980年に親友ジョン・レノンが射殺されてからは銃規制運動に深く関わったという晩年まで丁寧に描かれています。彼の遺した素晴らしい音楽のみならず、当時の音楽業界に人生を狂わされながらも、根底に誠実さを保ち続けた彼の肖像が、本書によって多くの方に知られてほしいと願います。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2025年1月26日更新

第23回 『プロット・アゲンスト・アメリカ』フィリップ・ロス 柴田元幸・訳(集英社)

著者のフィリップ・ロスは1933年アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク生まれ。両親は移民第二世代でアメリカ国籍を持ち、人口の大半がユダヤ人であるウィークエイック地区に育ちます。これらは単なる経歴ではなく、本書の内容自体に深くかかわってきます。

主人公は7歳のフィリップ・ロス少年。両親の名前も実際と同じ。それでは自伝的ノンフィクションなのかと一見思わせますが、本書の内容はあくまで創作です。しかし、ありえたのかもしれないと思わせる、悪夢のような架空の時代を描く野心的な小説となっています。

1940年、ニューアークのユダヤ人地区でごく平凡に暮らしていたロス一家ですが、そんな中アメリカに一大事件が起こります。

チャールズ・リンドバーグ。1927年にプロペラ機でニューヨーク~パリ間を飛び、世界初の大西洋単独無着陸飛行に成功した国民的英雄です。彼がパリ上空で叫んだという「翼よ、あれがパリの灯だ!」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います(これは後世の創作だと言われていますが…)。

一方で日本ではあまり知られていませんが、実はリンドバーグは反ユダヤ人的な言説で悪名が高く、ナチスから勲章授与の経歴まであります。史実ではそうした行動が当時のローズヴェルト(ルーズベルト)大統領から嫌われ、所属する陸軍から遠ざけられたのですが、本書の世界ではローズヴェルトを選挙で破りアメリカ大統領に就任してしまうのです。

親ナチスである過激な反ユダヤ的思想の持ち主がアメリカ大統領になる。その当然の帰結として、現実のドイツで起こったようなユダヤ人迫害の波が、徐々にアメリカ全土を覆うようになっていきます。そんな中、少しでも迫害に抵抗しようとする父、逆にリンドバーグを英雄視する兄、対ナチス戦争に参加しようとするいとこ…

分断されていく家族。ついには戒厳令が敷かれるアメリカ。7歳のフィリップ少年の幼き目を通し、こうした真綿で首を絞められるような重苦しい世界が描かれていきます。そしてその先に待つ意外な結末とは―

本書は2001年に起きたアメリカ同時多発テロ以降のブッシュ政権による強圧的な政策と世論を背景に書かれたものだと2004年の発表当時は言われていたのですが、その後さらに本書を思わせるような2017年のトランプ政権誕生を予見した書として作者の想定を超える評価を得ました。フィリップ・ロスはその翌年に亡くなっているのですが、その後のイスラエル・ガザ紛争、そして第二次トランプ政権の発足を天国でどのように見つめているのでしょうか。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2024年12月20日更新

第22回 吉村昭『破船』(新潮社)・『朱の丸御用船』(文藝春秋)』

作家・吉村昭は純文学からスタートし、1966年発表の『戦艦武蔵』で近代の日本戦史を題材にしたノンフィクション戦記文学というジャンルを確立したものの、1980年代に入る頃には「関係者の大半が亡くなっているので取材が出来ない」というあまりに潔い理由からあっさりこの路線を捨てます。その代わりに近代以前の歴史小説を描くことに活路を見出していくのですが、ここで特徴的なのは信長・秀吉・家康のような大きな歴史の表舞台に立った英雄ではなく、その裏で人知れず必死に時代を生き抜いた、あるいは押しつぶされ、隠れた人物・市井の人々を描き続けたことといえます。

『破船』もそういった厳しい生活を耐える、名も無き人々の物語です。

北の海に面した寒村。地形にも気候にも恵まれず、周囲より孤立したこの貧しい村で生計を立てる術となっているもの。それは海岸でかがり火を焚き、陸に誘導されて浜で座礁した廻船を襲い、船員乗客を皆殺しにして積み荷を奪うことでした。

山分けされた積み荷のおかげで一時的に村が潤っても、荷が無くなれば元の苦しい生活に逆戻り。いつも都合よく廻船が現れるわけでもなく、村は常に緊張状態にあります。

こんなことがいつから始まったのか、哀れにも浜へやって来る船を「お船様」と呼び、遺体を捨てる洞穴は特殊な場所として認知され、浜で火を焚く仕事が若者へ伝承されるなど異様なシステムが確立しています。

やっていることは海賊のような無残な所業のはずなのですが、淡々とした冷徹な描写によって、まるで神話を読んでいるような気分になります。終盤に起きるあまりにも残酷で因果応報な事態はそれを一層強調しているといえるでしょう。海外でも数多くの国で翻訳され高い評価を得て、フランスでは映画化までされました。

実は、吉村昭にはもう一篇同様の題材を元にした『朱の丸御用船』という作品があります。

こちらは別の土地が舞台となっていますが、序盤は『破船』同様、難破船の積み荷を奪う村人たちの物語です。異なるのは中盤以降、『破船』の皆が常に恐れていながら、幸いにも避けることのできていた事態が、こちらでは登場人物たちに降りかかってしまいます。

それによって物語はまったく様相の違う展開となっていき、神話のような『破船』とは方向性が百八十度異なる、江戸時代の民衆に対する権力のリアルな厳しさや、読者には判明している犯人が徐々に追い詰められていく倒叙ミステリーとしての醍醐味が味わえる作品に仕上がっています。

ぜひ両方の作品を読み比べて、同じ題材が別の料理をされている面白さを味わっていただきたいと思います。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2024年11月26日更新

第21回『源氏物語』

作:紫式部 訳:高木 卓 絵:睦月 ムンク:講談社(青い鳥文庫)

NHK大河ドラマで紫式部が主人公となったこともあり、源氏物語に注目が集まっています。読書好きなら一度は挑戦してみたい作品でしょうし、現代語訳を始め関連書に手をのばす方も少なくないのではないでしょうか。

源氏物語への入門に最適な一冊としては、大和和紀による漫画『あさきゆめみし』(当館は浜益分館に所蔵)が第一に挙げられるでしょう。近年では受験生にも作品理解に最適だと評価の高い名作ですが、漫画自体に抵抗のある方も少なくないと思われます。そこで、やはり小説の形で読みたいと考える方におすすめしたいのが本書です。

対象年齢が小学生・中学生向けの《講談社青い鳥文庫》から出されていますし、表紙も今風の可愛らしい絵柄なのですが…

実は昭和34年(!)に「少年少女日本名作物語全集」というシリーズで出されたものの一冊が底本という大変古いものです。念のため調べてみましたが、道内の図書館で原本を所蔵しているところは無いくらいでした。

現代語訳・翻案を担当した高木卓氏は、日本文学やドイツ文学の研究者として著名な方で、ワーグナーのオペラの対訳や、『義経記』といった古典の翻訳、研究書などを手掛けられています。その中でも特筆すべきは子ども向けの古典文学の翻案で、この『源氏物語』以外でも『里見八犬伝』などがあります(当館本館に所蔵)。

冷静に考えてみれば、全訳なら文字ぎっしりの単行本数冊にのぼる源氏物語を300ページにも満たない一冊にまとめ、しかも小中学生向けにわかりやすく、という時点で相当無茶な話でしょう。高木氏も編集部の要望に思わず苦笑したのではないでしょうか。しかし出てきたものは単なる原著の要約とは一線を画していました。60年以上経った今でも古びていない、格調ありながら読みやすい文章で、それでいておさえるべき内容はしっかりおさえている優れた本に仕上がっていました。

近年は子ども向けの翻案というものに否定的な論調もあり、「全訳・完訳」をうたった児童書も増えている傾向にあります。しかし本書はあらためて「わかりやすく原作の内容・本質を広く伝える」翻案文学の持つ底力を感じました。全訳を読まれた方も一度は目を通していただきたいです。

なお、全訳に挑戦される方には谷崎潤一郎版を始め数々の現代語訳がありますが、最初はやはり最新訳の角田光代版か、かなり前の訳書ではありますが、きびきびした簡潔な文体で意外に読みやすい与謝野晶子版を個人的におすすめします。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年12月2日更新

第20回『ポッパーさんとペンギン・ファミリー』

R&F・アトウォーター 著 R・ローソン 絵 上田一生 訳 (文溪堂)

冬の旭山動物園で毎年恒例となっているペンギンの園内散歩。一度は実際に見てみたいイベントのひとつですね。ニュース等であの愛らしくコミカルな光景を見ると、本書のゆかいなペンギン・ファミリーの姿が重なってくることがあります。彼らはフィクションの児童文学とは思えない存在感でしたから…。

舞台は1930年代。アメリカ南部オクラホマ州の小都市スティルウォーター。インターネットで現在の様子を確認してみましたが、どうやら石狩市と同規模くらいの街のようです。

その街でしがないペンキ屋を営むポッパーさんは、妻一人子ども二人。町から一歩も外に出たことはなく、あまり裕福ではないものの平和な日々を送っています。

彼には意外な側面がありました。それは南極や北極にとても興味津々で、まるで学者のように詳しかったことです。そんな彼が、尊敬する南極探検家・ドレイク提督に手紙を出したことがきっかけで、思いもよらぬ提督からのプレゼントが届きます。そうプレゼントとは一羽のペンギン!

ここから平凡だったはずのポッパーさんの生活が一変していくのです。

今でもペンギンを一般家庭で飼う、というのは簡単なことではないはずです。それを90年以上前のアメリカの田舎町で可能なのでしょうか?

何のマニュアルも無い中、ポッパーさんがペンギンを飼うため悪戦苦闘するところが前半の読みどころです。巣の冷蔵庫に空気穴を開けようとして業者に馬鹿にされたり、冬に窓を全部開け床に水をまいて凍らせスケート場代わりにしたり…。ペンギンのため本気で奮闘するポッパーさんの努力は時に空回りしがちなのですが、その真剣さに誰もが応援したくなってしまうでしょう。

後半、あるきっかけでペンギンの数が増え、経済的にピンチにおちいったポッパーさん一家が、奇想天外な方法で苦境を乗り越えていく姿は痛快です。どう切り抜けたかは読んでのお楽しみとしておきましょう。

さわやかなラストも暖かい読後感を与えてくれる作品です。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年9月30日更新

第19回『りこうすぎた王子』アンドリュー・ラング 作

福本友美子 訳 岩波書店(岩波少年文庫)

1950年にスタートしてから早70年以上、中断期を挟みながら一貫して良質の児童文学を世に送り続けている岩波少年文庫の息の長さには驚くばかりです。初期から『あしながおじさん』のような少女小説もありながらなぜ「少年」文庫なのか不思議に思っていましたが、「年少」の意味合いが強いネーミングとのことです。現在でも小中学生がメインターゲットである姿勢にはぶれがないということでしょう。

本作はそのかなり初期のラインナップに入っていた作品です(2010年に新訳で再刊)。であれば無難な内容か、あるいは教訓話かと読み始めたのですが…。読後は作者に一本取られたと苦笑いです。実は子ども向けメルヘンのようでいて、知的な「大人向け寓話」でした。

ある国に生まれた主人公ブリジオ王子。彼はひょんなことから生まれる時に妖精から「りこうすぎになる」というおくりもの(呪い?)を受けます。その効果はてきめん。父の王様が計算間違いをすればさらりと耳元で正解を言う。コックや家庭教師にも逆に教えをたれる(しかも王子が常に正しい)。怒って王子を張り倒した王様には「ぼうりょくですか、お話にもなりませんね」と憎らしいセリフ。でも正論なので言い返せない。

こんな調子で、その頭脳は誰もが認めながらも、国中から嫌われものになってしまった王子。

ところがある日、イギリス大使の娘に恋をしてしまった王子は、そこから一念発起。自分以外のすべてを小馬鹿にしていた王子が、娘のため火を吹くおそろしい竜ファイアードレイクを倒す冒険の旅に出ることになるのです。

作者は童話の収集家として名高いのですが、そのような童話に精通した人が自分で創作を書いてみると、あえて童話という形式を演じてみせているような、ひねりの効いた内容になっているのが大変面白いところです。この物語の主人公である「りこうすぎた王子」その人を思わせます。ストーリーも単純な竜との戦いでは終わらない意外な展開を見せますし、ひとひねりした洒落たラストは脱帽です。

100年以上前にこれが書かれていたという事実が何よりも驚かされます。大人の方にこそぜひご一読を。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年8月4日更新

第18回『ガケ書房の頃 完全版』山下賢二(筑摩書房)

最近また札幌の大手書店が閉店するとのニュースが流れ、書店を巡る環境のきびしさを改めて突き付けられました。

書店経営という世界を描いた本としては、早川義夫『ぼくは本屋のおやじさん』という1982年に出たベストセラーがまず頭に浮かびます。日本のロックバンドの草分け的存在・ジャックスのリーダーだった著者が、バンド解散後紆余曲折を経て、地元で開いた「早川書店」での悪戦苦闘ぶりを描いた素敵な一冊です。

本書は40年前の本でもあり、もう少し近年の本はないかと探していたところ、本書にたどり着きました。2015年まで京都市にあった個性的な書店「ガケ書房」店長である著者が当時を回想したものなのですが、内容が大変破天荒であり驚かされました。

著者の幼少時代から話が始まりますが、ふとしたことで家の外では一切口を開かず、中学入学まで筆談で押し通すという規格外のエピソードに最初から度肝を抜かれます。学校の成績もまったくふるわず、高校卒業後は家出をして職を転々。書店の話はどこへやら。あまりに行き当たりばったりで進む著者の人生行路には読んでいてハラハラし通しです。

ようやく書店を開くことを思いつき、何とか開店にこぎつけるまでの話も、それだけで一冊になりそうな危なっかしい計画ぶりで、本当に大丈夫なのかと真剣に心配になるほどです。

そんな店名のようにガケっぷちを千鳥足で歩くような道のりながら、強烈な個性を放つ店としていつしかその名が知られる存在になっていきます。

そして冒頭で紹介した早川義夫氏、自分の店を閉じミュージシャンとして復帰した氏が、ガケ書房でトーク&ライブを行うという「新旧書店主対決」の項には驚きました。実はこの時点でガケ書房を辞めるか迷っていた著者が、早川氏に店を閉める心境を聞こうか迷うところは、本書最大の読みどころかもしれません。

本書でも紹介されていますが、早川書店を閉める時のエピソードは、早川氏自身の著書『たましいの場所』(当館所蔵)でも触れられているので、読み比べてみるのも一興でしょう。

現在ガケ書房は移転し、「ホホホ座」と名前も変わりました。

一風変わった青春の記録として、若い方にも手に取ってほしい一冊です。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年6月5日更新

第17回『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』J・D・ヴァンス(光文社)

「J.D.ヴァンス 関根光宏 山田文:訳『ヒルビリー・エレジー』/光文社」

「J.D.ヴァンス 関根光宏 山田文:訳『ヒルビリー・エレジー』/光文社」

この本を読んで、真っ先にブルース・スプリングスティーンの「マイ・ホームタウン」という1980年代中頃のヒット曲を思い出しました。当時はタイトルから故郷自慢の曲だろうと思ってしまったのですが、後に深刻な内容の歌詞だと分かりました。

アメリカの一地方都市を舞台に「閉鎖された工場、空き店舗、人種差別などに町は揺れ動く、これが俺のホームタウンだ…」と自嘲的に父親が息子に語る言葉が曲名の由来です。アメリカにはこのような白人貧困層、ホワイト・トラッシュといわれる人々が存在すると知った最初のきっかけだったと思います。

本書の著者もヒルビリー(田舎者)と呼ばれるアメリカ中西部オハイオ州の生まれです。いわゆるラストベルト、衰退した工業地帯で生まれ育ちました。本書はそんな著者の回想記になります。

両親は早くに離婚。母親は精神的に不安定さを抱え、家庭内ではヒステリックな罵詈雑言が毎日飛び交います。金銭的な問題はいつも背中合わせ。このような刺々しい毎日は、著者の心も次第にむしばんでいきます。さらにドラッグ中毒にまで陥った母が、薬物検査をクリアするため、著者に代わりの尿を提供してほしいと懇願するシーンは衝撃的です。

特に強く感じたのは、問題を問題と認識できない怖さです。閉じられた狭い世界の中、「感情が抑えられないのは普通」「家庭で誰もが始終怒鳴りあうのは普通」「高等教育を受けないことは普通」、こういった根深い問題点が、著者の家庭を通して浮かび上がってきます。

そして一族の歴史をさかのぼった時、これらの問題が著者固有のものではなく、何世代も同じようなことが繰り返されてきたことが分かってきます。また、ヒルビリーのかなりの世帯が同様の問題を抱えている様子も伝わってくるなど、階級の固定化がもたらした不条理ともいうべき数々のエピソードが本書で明らかにされています。

著者はこの後、軍隊に入り生活を律するきっかけをつかみ、続いて大学に進学することもでき、見事に人生を好転させることに成功します。しかしこれは著者も認めているように幸運と人の出会いに恵まれた偶然によるものでしょう。根本的な解決策は著者もわからないと正直に話しており、考えさせられることの多い一冊です。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年4月15日更新

第16回『それがどうした風が吹く』松村雄策(二見書房)

今年3月12日、音楽評論家の松村雄策氏が70歳で亡くなりました。

学生時代に「こういうのが文章を書くお手本だ」と、先輩から最初の著作『アビイ・ロードからの裏通り』を薦められたのがついこの間のことのようです。

音楽雑誌「ロッキング・オン」立ち上げ時のメンバーであり、同誌を中心に毎月のように文章を発表していながら、いわゆる「評論家」と一線を画す存在だったのは間違いありません。

難解な言葉や少々強引で捻った論旨の記事が多いと感じられることもあった同誌の中、松村氏の平易でわかりやすい文章は明らかに異質なものでした。自身の身辺雑記からレコードやコンサート評に移るというスタイルの文章も多く、その取っ付きやすさから「これなら自分でも書けるのでは?」と多くの読者(評者含む)が勘違いし、我も我もと挑戦してみたものです。

そしていざ自分で書いて初めて理解するわけです。一見シンプル極まりない松村氏の文章が、考え抜かれた言葉使い、ぎりぎりまで無駄を削ぎ落し練り上げられたものであることに。

有名なエピソードとして、ワープロも普及していない時代、編集者に電車内で直筆原稿を紛失されてしまい、青ざめる彼の前で苦笑しながら、その場でほぼ同内容と思われる文章をすらすらと書き直して渡したというものがあります。頭の中でとことん突き詰めた文章だからこそ、完璧なまでに記憶していたということなのでしょうか。

現時点で9冊の単著を遺されましたが、当館では本書を所蔵しています。

このエッセイ集は、本・映画・酒そしてプロレスといった音楽以外の題材が多く取り上げられており、ファンとしてはもう少し音楽の話を、と思うところもあります。が、逆に手に取りやすく、どんな馴染みのない素材でもすらすらと読ませてしまう文章力を味わうには格好の本だともいえます。

久しぶりに再読してみると、最初のエッセイで、北海道出身の作家・佐藤泰志氏のことを書かれているのが驚きでした。没後に評価がうなぎ上りとなった現在を考えると、その先見の明に唸らされます。佐藤氏が亡くなった直後に書かれたようですが「その主人公の年齢がいくつであっても、それは現在進行形の青春小説なのである。」と、この時点で鋭く言い切っているのが印象的です。佐藤氏の故郷函館市とビートルズの出身地リヴァプール、同じ地方の港町という共通の舞台背景に通じるものがあると評しているのも、ビートルズこそ人生という生き様だった松村氏ならではの面目躍如な指摘といえるでしょう。

この他にも、飄々とした松村氏の人柄がのぞける文章であふれています。

松村氏の著作は現在入手が難しいものも多いようです。再評価も兼ねた復刊・新装版を望みます。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年3月31日更新

第15回『荷風追想』多田蔵人編(岩波書店)

明治~大正~昭和という激動の時代を生き抜き、代表作『?東綺譚』や死の直前まで書き続けた日記『断腸亭日乗』が今でも読まれ続けている文豪・永井荷風ですが、その最大の作品は「荷風自身」であると考えている人は少なくないと思われます。

いわば次のようなイメージではないでしょうか。個人主義、反骨精神、孤独、偏屈、散策好み、江戸趣味、奇人変人、そして女性好き。

そんな孤高を貫いた荷風の生き方に惹かれる人は一向に減る様子がなく、毎年のように何らかの関連書が出ているようです。それも作品そのものより、もっぱら『断腸亭日乗』から引いた荷風自身のエピソードやそのライフスタイルを取り上げているものが多く、また読者もそれを歓迎しているということなのでしょう。こうした実在のキャラクターとしての人気ぶりを誇る作家は他にヘミングウェイくらいしか思いつきません(太宰治はそのパーソナリティのみに興味が集中している気がしますし)。作家として荷風がこんな現状を知ったなら不機嫌になるかもしれませんが…

本書は、作家、関係者、付き合いのあった人々などによって、生前の荷風のことについて綴られた文章を集めたアンソロジーです。こういった性格の書籍が、亡くなった直後ならともかく、没後60年以上経過した今出版されること自体が荷風のいる特異なポジションを証明するものであり、しかもこれが実に面白いのです。

文中の谷崎潤一郎を始めとした同時代の親交ある人々の手で紹介されるエピソードは、やや自己脚色もあったといわれる『断腸亭日乗』だけではわからない生の荷風像を垣間見させてくれます。

昭和初期に荷風を囲んでいたサークルの友人知己たちによる回想文を立て続けに並べたり、罵詈雑言追悼文の次に、別の人の「死人については、よきことのみを語れ」で始まる文章を配置して読者をニヤリとさせたり、単なる思い出話の寄せ集めではない巧みさが光る構成で、編者・多田蔵人氏の力量とその苦労に感謝したい気持ちです。

第三者の視点から、永井荷風という巨人の実像が多面的に浮かび上がってくる一冊となっています。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年2月19日更新

第14回『羊飼いの暮らし イギリス湖水地方の四季』 ジェイムズ・リーバンクス(早川書房)

イギリス北西部の湖水地方は、昔ながらの美しい水辺風景が広がる、この国屈指の観光地です。文学とも関係が深く、たとえば「ピーター・ラビット」の生まれ故郷としても知られています。写真で見ても、我々がイメージするところの牧歌的な英国田園風景そのもの。

現在は雇用の半数以上が観光産業だというこの地で、600年に渡り羊飼いを生業としてきたのが著者の家系です。その日々の生活と一族の物語を綴ったのが本書になります。

羊飼いといえば『アルプスの少女ハイジ』のペーター少年…ではないですね。彼が飼っているのは山羊でした!

ですが羊飼いというイメージはああいったものではないでしょうか。朝一番に羊の群れを連れて行き、野の草をいっぱい食べさせ、夕方にはゆっくり帰ってくるという。

穏やかでのんびり、自然と一体化したピースフルな仕事。

そういうほのぼのとした印象は、ことごとく覆されていきます。

過酷な自然環境、羊たちの生死のドラマは日常的、著者の時代には羊の大半を失う口蹄疫という疫病までが襲いかかりました。のどかなイメージの放牧も、今では牧羊犬とともに四輪バギーで羊を誘導し、危険な場所も通過しなくてはならない神経を使う仕事であることを読者は知ることになります。

その一方、コストの問題で、昔からの伝統のやり方が今でも通用することを著者が気づく箇所などは、この仕事の奥深さを垣間見られる重要なところでしょう。

実はもうひとつの読みどころが、一見本筋から離れるような中盤以降です。父と対立した若き日の著者が選んだのは、なんとオックスフォード大学へ進学という道。そこでの研鑽が本書に結実したのは間違いなく、著者がいなければ間違いなく埋もれていたこの地方の羊飼いの文化を、広く世間に知らしめる成果につながったといえます。実際、本書はイギリス本国でベストセラーになり、各国で翻訳出版され好評を得ました。

その下地として、著者の身近に母方の祖父が残したヘミングウェイなどの膨大な蔵書があったというのは、改めて読書のもたらす人生・社会への影響の大きさを図書館員として痛感させられました。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年1月27日更新

第13回『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』 川瀬宏明(ベレ出版)

雪、本当に多いですね今シーズン。しかも重くて固い。雪かきに疲れ果て、除雪が追い付かない道を毎日うんざりしながら通勤・通学されている方々も多いと思われます。

その一方で、今は地球温暖化が問題になっているのではなかったのか。温暖化ならどうしてこんなに雪が降るのだ、おかしいじゃないかという素朴な疑問を抱くのは評者だけではないでしょう。

そんな問題に、タイトルからして答えてくれそうな本を偶然見つけたので一も二もなく飛びつきました。

本書は四章構成で、実は肝心の「温暖化によって雪はこれから減るのか増えるのか」に答えてくれるのはようやく最後の章で、という流れになっています。

ではそこまで何が書かれているのかというと、その結論を理解するまでに必要な前知識です。日本の雪の成り立ち、降雪の原理、雪の観測の現状といった頭に入れておくべき情報がやさしくかみ砕いて述べられています。特に降雪量と、雪が自らの重さで押されて潰れていく(圧縮されていく)積雪量とは別に考えなければならないという部分は目からうろこでした。

このような、研究者には当然なのでしょうが、一般的にはなかなか普段思いつかない事柄も少なくないでしょう。そこを本書では丁寧に説明してくれます。

そして異常気象と地球温暖化現象を解説した第3章を挟み、いよいよ待望の最終章「地球温暖化と雪の未来」です。

「地球温暖化で雪は減るのか増えるのか?」

この疑問の答えを詳細に書くのは評者の手に余りますので、是非とも本書を手に取っていただきたいと思いますが、

「全体の気温が上がっても零度になれば結局雪に」

「気温が高ければ大気中の水蒸気が増え雲になる」

「温暖化が進行すれば、日本海の水温が上昇し、寒気の吹き出し時に今以上の水蒸気が日本海から大気中に供給される」

このような筋立てから見て、少なくとも“北海道の”積雪については楽観視できそうにありません。

とはいえ、当たり前に自分の周囲にある雪というものに、これほど奥深い世界が続いているという、認識が広がっていく喜びを与えてくれる一冊です。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2022年1月14日更新

第12回 『杖下に死す』北方謙三 著 (文藝春秋)

「大塩平八郎の乱」といっても、日本史の授業で少し習った記憶がある程度、という方が大半ではないでしょうか(評者もそうです)。

1837年、明治維新の約30年前、大阪(大坂)の元町奉行与力であった大塩平八郎が、貧窮に苦しむ民衆のため、門弟とともに反乱を起こしました。米を買い占めている商人を大砲で襲撃などしたものの、乱は1日も持たずに鎮圧。逃亡した大塩も後に捕縛され、その際に自決しています。

事件としては以上で終わってしまうのですが、作者はこの一件をあえて大塩の視点で語らず、江戸出身の架空の剣豪・光武利之に託すという形で奥行きのある物語を生み出しています。

ふらりと大坂の地を訪れた光武利之。大塩の息子・格之助と友情を結ぶ一方、父親の高い身分から町奉行所にも顔が利く利之は、次第に救民を掲げ先鋭化していく大塩一党の起こす嵐に巻き込まれていきます。

民を救うため急進的な思想に傾いた大塩が無謀にも起こした反乱、という結論が現代では一般的です。しかしこの作品はそのような平面的な解釈ではありません。

利之を狂言回しとして描かれるのは、天保の大飢饉による米不足を見越した米商人の買い占め、それを放置する幕府の無策、その背後にうごめく幕府重臣の権力闘争とさまざまです。加えてこの事態に乗じ、薩摩藩は朝廷に取り入ろうと策謀を巡らし、西方諸藩は米の高値相場に便乗しようと動き出す…。

誰もが事態を決定的に動かす力はなく、自分たちの思惑で動くことしかできない。その集合体が世界を構成する要素であり、まっさらな「正義」はどこにもない。大塩ですら単細胞の反逆者ではいられなかったことも明かされていくのです。

ある種残酷な世界観に貫かれている本作ですが、一貫した利之と格之助の奇妙で固い友情、数少ない利之の理解者たち、それらの存在が一服の清涼剤となっています。最後に利之が下した結論も、残酷な世界に対抗するように凛としており、重く展開する物語なのに、不思議とさわやかな読後感すら残す傑作となっています。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年12月19日更新

第11回 『さよ 十二歳の刺客』森川久美 著(くもん出版)

江戸時代モラトリアム、という言葉がつい口に出かかってしまう昨今の出版状況の一方で、児童書にこういったシリアスな歴史・時代小説の力作が出てくるのは大変興味深いです。子どもの方がむしろ厳しい現実社会に真っ向から対峙しなくてはいけない、という証なのかもしれません。

平維盛の一人娘さよ。平家の姫である幼少の彼女は、訳もわからぬまま壇ノ浦の戦いで入水させられてしまいます。しかし奇跡的に生き延び、運命に導かれるままたどり着いたのが奥州の地。奥州藤原氏配下の武士の養子となったさよは、流鏑馬(やぶさめ)の稽古を欠かさないお転婆な少女に成長します。

やがてもたらされる驚愕の一報。平家を滅ぼした父のかたき源義経、その張本人がこの地に落ち延びてきたのです。

義経の嫡男・千歳丸の遊び相手として、まんまと屋敷に出入りできるようになったさよ。

幼い刺客として、復讐の念と人の心の間で揺れる彼女が下した決断とは…

いくさを嫌い、家族を愛するさよの父・平維盛が、ある意味現代人的なメンタリティの持ち主だったのではないかという著者の発想がさよのキャラクターにも大きく影響しており、昔の世界として完結しない、今の時代にも通じる深みを物語全体に与えています。

一方で、敵役である源義経。ここではいわゆる悲劇の名将・薄幸の美青年という一般的イメージから大きく異なる姿を見せてくれます。これまでにない等身大で生々しさにあふれ、ただ必死で戦ってきた一人の男。すべてを達観して生きてきたと思われる彼が、さよとの出会いでどう変わっていくかも読みどころのひとつです。

運命に抗い、懸命に生きざまを模索するさよの姿は、大人の読者も一読の価値があると思わされます。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年12月9日更新

第10回 『グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ』 ブライアン・ハリガンほか(日経BPマーケティング)

普段めったに手にしないビジネス書というジャンルも、ロックバンド、それも「あの」グレイトフル・デッドが題材となれば話は別です。しかも取り上げたのがビートルズやローリング・ストーンズ、まして日本のバンドではないのが鋭い。それはこのバンドを知る人ほど納得できるでしょう。

1965年にジェリー・ガルシアをリーダーとして米カリフォルニアで結成されたグレイトフル・デッド。当時のヒッピー・ムーブメント花盛りだったサンフランシスコを中心に息の長い活躍をし、ガルシアの亡くなった1995年に解散。残されたメンバーは今でも各ユニットで音楽活動を続けています。

よくあるバンドヒストリーですが、その活動内容は型破りでした。流行には目もくれない。レコードは売る気なし。コンサート曲目は毎回違う。音響には破格なほど予算をかける。メンバーはMC(しゃべり)無しで3時間も4時間も演奏。そしてコンサートの録音も自由!

これが結果的に、ヒット曲はたまたまコミカルなプロモーションビデオが受けた

1曲だけという、レコードの売り上げで稼ぎ、コンサートはレコードを宣伝する手段、という当時の常識とは真逆の活動を可能にしたのでした。

ひとつ実例を挙げます。

「コンサートの自由な録音許可」はレコード売り上げの低下につながったかもしれません。しかし毎回演奏曲目が違うこともあり、コンサート録音のひとつひとつに価値が生まれ、録音テープを交換するネットワークがファン間で産まれたりするなど、むしろコンサート活動への多大な宣伝効果につながったのです。結果として「コンサート集客の激増」「音質のいいコンサート音源の発売」「機材で隠れてステージが見えない場所も録音スペースとしてチケットが売れる」という、商業的にもしっかり見返りを受けることにもなったのでした。

こうした無料コンテンツでファンを産む、というやり方は、あえてプログラムの中身を公開し使いやすくすることによって、シェアを広く確保する、という現在のコンピュータ業界で多く取り入れられている方法になっています。

このようなデッドの独特な発想に刺激されたかのような各企業の成功例が、本書では紹介されています。原書が出てから10年ほど経ってしまったので、現在では当たり前になってしまったケースもありますが、それはむしろ本書とデッドの先進性を証明しているといえるでしょう。人と違う道を行く勇気を与えてくれる一冊でもあります。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年12月2日更新

第9回 『キリギリスのしあわせ』 トーン・テレヘン(新潮社)

幼少期といえば、近所で飼われている動物を見に歩き、捨て猫がいれば連れて帰り、親に内緒でハムスターをもらってくる、そんな毎日でした。この仕事に就いてからも、タイトルに生き物の名前がついた本を見かけると、吸い寄せられるように手に取ってしまいます。

そして出会ったのが、2017年に本屋大賞を取ったトーン・テレヘン著「ハリネズミの願い」です。これを機に彼の作品を数作読んだのですが、でも心惹かれたのが今回紹介する「キリギリスのしあわせ」です。

森のはずれにあるキリギリスのお店。そこの看板には「なんでもあります(太陽と月と星以外)」という一文。店には、日々さまざまな客がやってきます。中にはモノではなく、「誕生会のスピーチ」「新しい句読点」そして時には「ほんものの絶望」を求める者も…。

次々とやってくる客にキリギリスはいつだって真摯に向き合います。「来てくれたお客様をがっかりさせないように」といつも前向き。次々に新しい生き物が登場し、キリギリスを楽しませたり困らせたり、楽しくもあわただしい日々が過ぎていきます。

ところが終盤、どうしても要望に応えられない客がやってきます。どうしても売ることができないものとは。そのため看板に追加することとなった一言とは…。親切で前向きなキリギリスが感じる自身の中での葛藤も時折顔を覗かせます。

著者のトーン・テレヘンはオランダの元家庭医で、1984年に娘のために書いた「一日もかかさずに」を刊行。その後も動物を主人公とした作品を次々と発表していますが、物語を書くにあたり「同種類の生き物は複数出てこない」「誰も死なない」等のルールがあります。このテレヘンらしい制作ルールと、何とも言えない生き物たちの奇妙で繊細な描写で、すっかり物語の世界に入りこんでしまうのです。

長年児童書として刊行されたテレヘンの作品は、今や国を超え、日本では<大人のための寓話>として多くの人の心をとらえて離しません。

あなたは、キリギリスのお店で何を買ってみたいですか?

(石狩市民図書館 Y)

2021年11月9日更新

第8回 『ニッポンの書評』 豊﨑由美(光文社)

図書館で仕事をしていると実感するのは、新聞や雑誌、特に最近ではネットの書評欄、これらの影響の大きさです。利用者から毎日のように所蔵の有無や新刊購入リクエストを受けるのですが、例えばこれは日曜の新聞書評欄を読まれたんだな、と察する瞬間も少なからずあります。

では、「書評とは何なのか」と改めて問われるとちょっと詰まります。評者も今まさにこのような文章を書いているのですが、これは果たして書評といっていいのか?という疑問が頭をよぎるわけです。読者の方から「こんなのただの読書感想文だろ?」と言われたら多分落ち込むでしょうが、断固として違う!と反発する理論的根拠も弱いというのが歴然とした事実です。

どうなんでしょう、読書感想文と書評を分けるものとは?

そんな疑問ループに救いの手をさしのべてもらいたく見つけた本書。作者は北海道新聞にも連載記事を持っているまさに「ザ・書評家」の豊﨑由美氏です。

本書の肝になるのが、タイトルにもある「ニッポンの」という部分でしょう。海外と異なる、ひょっとしてガラパゴスとも形容できかねない特徴。

「少ない文章量」

「どこまであらすじを要約できるか」

「ネタバレはどこまで許されるか」

海外の書評は文章量も多く、例えば一般への刊行前なのに、「ハリー・ポッター」シリーズ最新刊を結末まで全部明かして徹底的に批判したものが、「手厳しい書評」で通っていたりもします。一方、豊﨑氏は上記3点を必ずしも是とはしていません。しかしそれらの条件下においても守るべき一線として「書評とは読者を本に結びつけるもの」という点を強く主張しています。

初読の楽しみを奪うべからず、しかし本を手に取りたくなる情報は入れ込むべし、それならあらすじの要約だけでも立派な書評なり…。

本書のこういった主張は、いちライターからブックレビュアーというポジションを切り開いてきた豊﨑氏の実体験から来る生きた書評像に思えますし、評者も非常に納得がいくものでした。

書評という枠を超え、ある種の日本人論・文化論すら読み取れるユニークな一冊になっています。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年10月27日更新

第7回 『くいしんぼうのあおむしくん』槇ひろし(福音館書店)

小学生のみなさんから、「おすすめの本はありますか?」という質問をよく受けるのですが、最近はこの絵本を紹介することが多いです。

『はらぺこあおむし』じゃないですよ!(あちらはエリック・カール著)

こちらは最近、トラウマ絵本の一冊としてラインナップに挙がることもあるとか…。

40年以上も前の作品にもかかわらず、それだけ忘れられないインパクトを与えられた方が少なくないということなのでしょうか。

ある日、まさおくんのぼうしを食べて穴を開けていたあおむしくん。自分でくいしんぼうと謝りながら、おやつのパンもチョコレートもぱくり、おまけに包み紙まで残さず全部たいらげるありさま。いくら食べても「おなかがすいたよう」と情けない声をあげるあおむしくん。とうとう、まさおくんの両親も家も全部食べてしまいました。

仕方なく旅に出た二人でしたが、あおむしくんは行く先々で森も町も何もかも食べてしまうのです。いくらまさおくんが怒っても食べ始めるともう止められない。はたして旅の結末とは…

ひたすら何でも食べつくし、どんどん巨大化するあおむしくん。その姿について、大人になって読むと、色々な事象のメタファーとして受け止めるのは容易でしょう。

一方、有害な排気煙を出している工場を食べて地元の住民に感謝される、という1970年代の公害時代らしい世相を反映している場面もあります。ですが、せっかく歓迎してくれた住民までおかまいなしに全部食べてしまうという予想外の展開に、子ども向けの絵本でも安易なヒューマニズムには甘えない作者の気概を感じます。完全に読者の意表をついたラストもまったく古びておらず、考えさせるものが残ります。

先日は小学3年生の児童さんから、「幼稚園で読んでもらった!すごくおもしろかった!」との声を聞きました。きっとこの本のことはそう簡単には忘れないと思いますし、将来は次の世代の子に自分で読んであげてほしいな、とうれしく感じた瞬間でした。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年10月7日更新

第6回 『三陸海岸大津波』吉村昭(文藝春秋)

苫前郡三毛別村の凄惨な熊害事件を描いた代表作『羆嵐』など、没後15年を経ても未だ読み継がれている吉村昭。その膨大な数に上る著作中では比較的地味な存在の本作です。今から半世紀前にひっそりと新書で出た際には、熱心な読者ですら見逃してしまった人も多かったでしょう。

しかし10年前、埋もれていた本作がにわかに脚光を浴びました。東日本大震災の大津波を予見していたような内容だったからです。そして地域の言い伝え・伝承・記録の重みを改めて吉村氏から日本人に突き付けられたとも言えます。

東北地方の三陸海岸地域では、数知れないほどの大地震・大津波が定期的に発生していたことは本書でも一項設けられており、その数の多さには戦慄します。本書ではその中から多くの記録が残る明治29年と昭和8年の大津波のありさまを余すところなく描き出しています。

「研究家ではなく、単なる一旅行者に過ぎない」というまえがきは自嘲でしかないでしょう。残された膨大な資料にあたり、また自らの足で相当な数に上る津波体験談を収集したあとが伺えます。それらの資料を咀嚼したうえで描かれる吉村氏自身の手による再現記録は、あおるようなセンセーショナリズムを排した抑制された文章です。それがゆえ、かえって津波の真っただ中にたたきこまれたかのような迫真性に満ちています。

そして読了後には、こんなに過去の人々が後世のため津波の教訓を、知恵を、情報を残していてくれたのに…という無念の思いを感じずにはいられません。「この地域では定期的に津波が起こるのは避けられない」という教訓は本作をもってしても伝わらなかったのですから。

吉村氏が亡くなったのは震災の5年前です。本書終盤には今後の防災対策による明るい未来を信じていた記述があり、本当に何とも言えない気持ちになります。そして、震災の情報は大量に蓄積されましたが、本書も後世に必ず読み継がれるよう伝えていくべきではないかと改めて思うのです。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年6月25日更新

第5回 『チーズバーガーズ』 ボブ・グリーン(文藝春秋)

「こんな世の中になってしまったことを、この人はどう思っているのだろう」

誰でもそう聞きたくなる人がいると思います。筆者だとまず思い付くのは忌野清志郎氏ですが、故人の氏にもう意見を聞くことはかないません。そんな中で、久しく忘れていた名前が脳裏に浮かんできました。

ボブ・グリーン。かつてはアメリカを代表するコラムニストと言われ、1980~90年代には日本でも多くの著作が翻訳されていました。確か教科書やテスト問題にも、その文章が取り上げられたこともあったような…?

本書は、日本でも名前が知られ始めた1986年に訳されたコラム集です。

我々がつい見逃しがちな日々のささやかな出来事を数多く取り上げ、あくまで市井の目線から平易な文章で綴られたものが中心です。時にほろ苦い結末になりながらも、著者のやさしさと良識をふわりと毛布のように肩にかけてくれる暖かみのある読後感を残してくれます。そんないわゆる「アメリカの良心」を感じさせてくれるところが日本でも人気の出た秘密でしょう。こういう文章が書ければ、と個人的にもあこがれを抱いたことをよく覚えています。

今再読すると、大人になって会社重役や作家など社会的に大きく成功しながら、少年時代に所属するスポーツチームから冷たく扱われたことが今でも深い傷となって残っている人々に取材した「失格の烙印」が強く印象に残りました。どうやら開催されるらしいオリンピックを前にして、スポーツの価値や選手にもたらす影響を再考させられたからかもしれません。

残念ながら、ボブ・グリーンは2000年代にある事件で長く勤めていた新聞社を辞めて以来、徐々に第一線から退いてしまったようです。近年は邦訳も無く、ネットで調べてみても記事はおろか発言のひとつも見つけられませんでした。おそらくほぼリタイア状態なのでしょう。それでも、こんな時代だからこそ彼のユーモアとウィットに満ちたコメントを聞いてみたいのです。

「こんな世の中になってしまったのですが、あなたのお考えはどうでしょうか?」

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年4月16日更新

第4回 『大瀧詠一 Writing & Talking』 大瀧詠一(白夜書房)

ジャパニーズポップス史上最高の名盤との誉れ高い『ロング・バケイション』(1981年発表、当館にも所蔵あり)が40周年を迎え、これに伴った豪華な記念盤のリリース、そして何より各種の音楽配信サービスで解禁されたことによって、最近再び大瀧詠一に注目が集まっているようです。海外で人気を集めている、日本のいわゆる「シティ・ポップ」の源流のひとつという見方が生まれたのが近年の特徴でしょうか。

一方で、音楽と同じくらい膨大な文章や対談を残していることは、熱心なファンには常識ですが、『ロンバケ』を1980年代の懐メロとして消費だけをしてしまった層にはあまり知られていない感があります。大半が雑誌やラジオ、そしてインターネット以前のパソコン通信上で発表されただけで、単著としてまとめられなかったことも大きいのですが。

その内容も、音楽ネタはもちろん、野球、芸能、映画、政治etcとあらゆる方面に及んでおり、一文化人の域をはるかに超えるものです。それら大量のテキストの中から厳選(それでも900ページ以上の大ボリューム!)したものが本書となっています。

改めて氏の文章や発言に接すると、一文に込められた莫大な情報量に圧倒される分、少し頭の中で交通整理が必要な瞬間もあります。しかし一貫しているのは、対象へのあふれかえる愛情で、読んでいると思わず頬が緩んできます。その一方で、そんな簡単に理解してしまっていいの?

そう物事は単純じゃないんだよという氏の苦笑じみた肉声も聞こえてくるようです。

昔、氏のある楽曲の元ネタを指摘した人に対し、たった一つだけ? あれには20曲くらいから引用したネタを仕込んでおいたのだが、と返してやり込めたという有名なエピソードがあります。

本書もそのように「裏の裏まで、言葉の隅々まで」読み込める楽しみに満ちた一冊になっています。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年3月2日更新

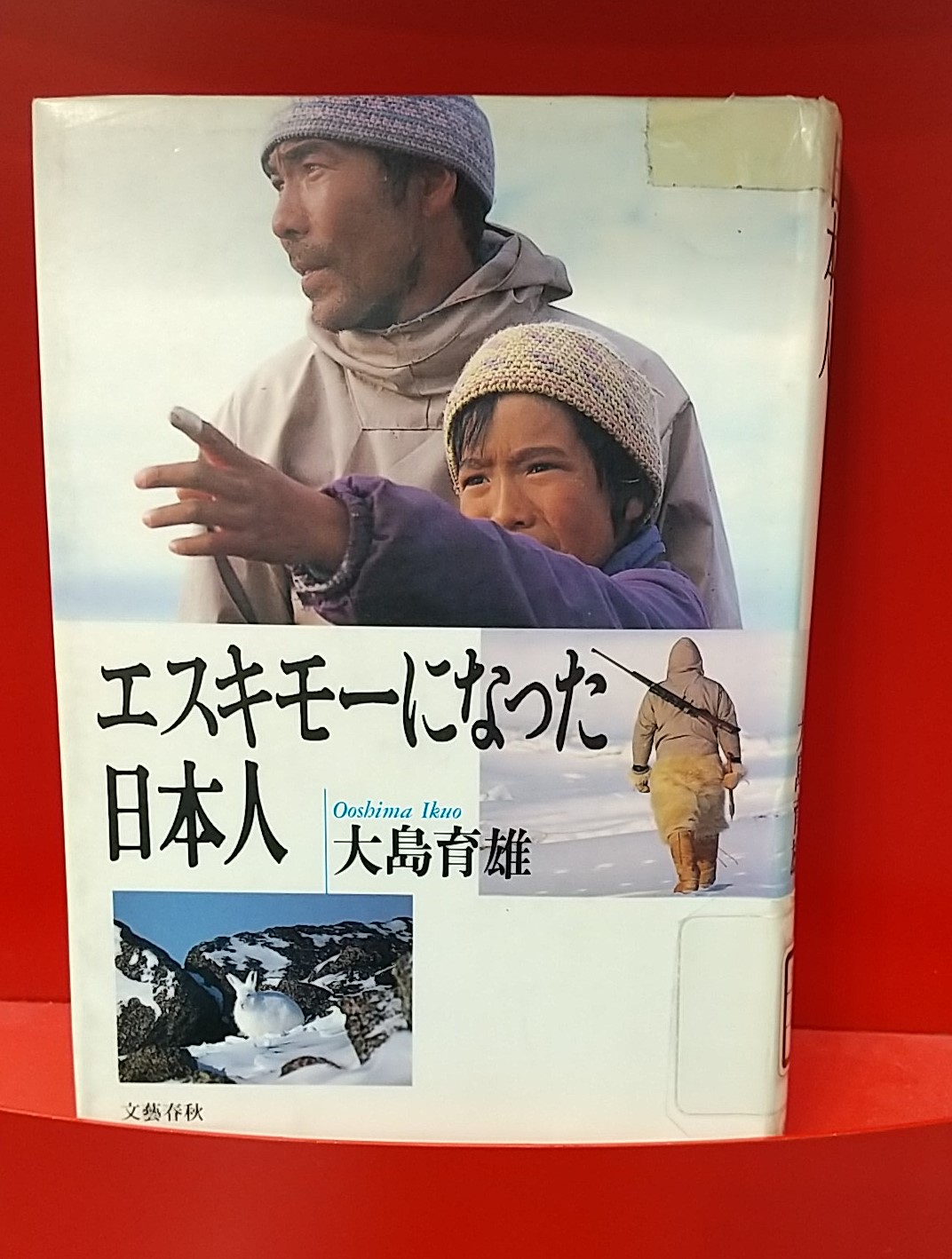

第3回 『エスキモーになった日本人』 大島育雄 (文藝春秋)

2月12日はあの冒険家・植村直己氏の誕生日であり、翌13日が命日(遭難したマッキンリー山中で最後に連絡更新した日)となっています。それもあり、2月に入ると氏のことを思い出して、ついネット検索などしてしまうこともあるのですが、その中で目にとまったのが本書です。

作者の大島育雄氏は、人生の一時期を植村氏と共有しています。

日本大学山岳部出身で卒業後に北極圏登山を目指していた大島氏、犬ぞり技術習得のため北極圏での訓練を考えていた植村氏、人づてに互いの存在を知った二人は、「世界最北の村」グリーンランドのシオラパルクで共同生活を送ることになるのです。

勝手がよく分かっていない日本人二人が、この村で起こした数々の抱腹絶倒なエピソードが本書で描かれています。それを笑って受け入れる大らかなエスキモー(イヌイット)の人々やシンプルな生活に魅了された大島氏。一旦帰国後、再び仕事で村に来た後はそのまま同地に住み続け、やがて一大決心をします。村の娘と結婚し、一エスキモーとして生きる道を選んだのです。

…大島氏の飄々とした筆致につい乗せられがちになるのですが、こうしたええー!と思うような大胆な決断を次々に下し、着実に日本とは全く違うエスキモーの生活に順応していくあたり、大島氏は「あり得たかもしれないもう一人の植村氏の姿」だとも思えてきます。

世界的な冒険家になっても、まったく以前と変わらず、一人で犬ぞりに乗り、魔法瓶や醤油をおみやげに大島一家を訪ねてくる植村氏のエピソードはちょっと感動しました。その2年後に植村氏が遭難し、この時のおみやげが遺品になってしまった箇所は、淡々とした記述ながらむしろ深い哀しみにあふれているように感じます。

大島氏はその後もシオラパルクで家族と生活し続けており、現地でも有名な存在だとのことです。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年2月13日更新

第2回 『プロパガンダ・ラジオ 日米電波戦争幻の録音テープ』 渡辺 孝 筑摩書房

フェイクニュースというものが毎日流れる光景もすっかり日常と化してしまいました。「大本営発表」という名のプロパガンダしか無かった太平洋戦争の頃とどちらがましなのでしょう。この用語が今でも現役で通用している皮肉な現実もあるのですが。

戦前の国内においては、そのような言論統制による情報コントロールを強いていたわけですが、では海外の方では? その一端を取り上げたのが本書です。

実は敵国のアメリカやイギリスに対し、軍事的行動と並行して、ニセ情報による混乱誘導や、戦意喪失を狙ったラジオによるプロパガンダ放送を積極的に行っていたのです。それが日本放送協会の海外短波放送、通称「ラジオ・トウキョウ」。

日本では実態があまり知られていなかったこの放送。まさかの海の向こうのアメリカで大量に資料が発見されました。そう、傍受した放送の録音が発掘されたのです(さすがラジオ、焼いて終わりとはいかなかった…)。

当時の放送録音を調べていくと、意外な事実が分かってきます。ニュースについては、いかにもプロパガンダ!といった日本に有利な内容ばかり。ところが番組によっては、ジャズなど戦中の日本では考えられないようなBGMを使い、女性DJによる可愛らしいトークを盛り込むなど、意外に巧みな硬軟両面から攻める戦略を取っていたのです。

特に女性DJ《東京ローズ》が当時の放送を聞いたアメリカ人に与えたインパクトは絶大だったようで、終戦から遠く離れた1989年でも、著名なミュージシャン、ヴァン・ダイク・パークスが『Tokyo

Rose』というアルバムを発表しているほどです。

一方で、戦争後期では現実離れした過大な戦果を流し続ける日本側の放送が、半分ギャグとして海外では受け止められ、ニュースで現地アナウンサーに茶化されていたエピソードなどは笑うに笑えません。また、そんなプロパガンダによりかからず、逆にわずかに残った交渉チャンネルとして、ラジオ・トウキョウを通じ終戦の糸口を探ろうと密かに活動していた人々を描いた後半もかなりの読みどころとなっています。

戦後70年を過ぎても、まだまだ秘められた事実の多さを思い知らされる一冊です。

(石狩市民図書館 N・K☆)

2021年1月26日更新

第1回 『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧幻の三連覇』 中村 計 集英社

以前タウン誌「まちあかり」で掲載されていた「石狩市民図書館ブックレビュー」コーナーが、ネット上で復活しました!

図書館資料の中から、職員がお勧めしたい資料を順次取り上げていきたいと思います。

第1回は、あの2004年から2006年にかけて、夏の甲子園で「栄光の2.9連覇」を成し遂げた駒大苫小牧高校野球部、その監督として全国に名前をとどろかせた香田誉士史氏を描いたノンフィクションの力作です。

当時試合を見ていて、本当に負ける気がしませんでした。

なかでも、エース田中将大が打ちこまれ、7回表で5点差の大ピンチ、相手の監督に「九分九厘勝った」と確信されたその裏の回、猛攻で一気に6点を入れ大逆転勝ちした2005年夏の鳴門工業戦は、今でも評者にとって「あらゆる野球試合の中でも最高の試合」として深く記憶に刻み込まれています。

この突然変異的な強さは何だったのか。

まずは田中投手を始めとした素晴らしい選手たちがあげられるでしょう。しかし本書を読んで思い知らされるのは、それ以上に香田誉士史という強烈な個性を持った青年監督がいたことです。雪上練習といった新しい方法論の功績も見逃せません。ですがトップに挙げられるのは、なにより香田監督の特異なキャラクター、これがもたらした影響こそ大だったことが明らかにされていきます。

徹底した細かな場面ごとのイメージ練習、ほんの些細な失敗も見逃さない、破れば特大の監督のカミナリ。

これだけ選手を厳重に管理し縛り付けておきながら、いざ大会では選手も監督もなく一緒になって大騒ぎ。「人生で一番怖い人」な監督がいつもニコニコ。この一気に手綱を離すようなギャップを示すことが、本番で選手を爆発させ、実力以上の力を引き出すもととなった。各選手の発言からも浮かび上がってくるこの事実は、駒苫ファンとしてもなかなかの衝撃です。

しかし、甲子園という大舞台で実力以上のものを引き出されたのは、監督も例外ではなかったのかもしれません。

「(優勝して)嬉しかったのは最初の三分だけ」

そんな痛々しい監督の言葉。あまりに巨大な成果を出してしまったことによるプレッシャー。このことが、実は人一倍繊細な監督にのしかかっていく後半の展開はかなりヘヴィーです。それでも3年目、あの伝説的な決勝戦引き分け再試合まで行ったのですから恐れ入ります。

三連覇を逃してから2年後、北海道中を熱狂させた名監督は、ひっそりと苫小牧を去ります。辞めるまでの複雑な事情も本書で書かれていますが、あの駒苫フィーバーを知る人にとっては、あまり気分のいい顛末ではありません。社会人野球に転向した監督も、以後の駒大苫小牧も、過去の栄光に匹敵する成果が出せていないのが現状です。それでも評者を含め、あの3年間の夢ふたたびと待ち続けている道民は少なくないのではないでしょうか。

(石狩市民図書館《N・K》)